Exercice ORION : la gendarmerie déploie sa chaîne judiciaire sur un théâtre d’opérations extérieures

- Par le chef d'escadron Charlotte Desjardins

- Publié le 11 mai 2023

L’exercice interarmées ORION, qui s’est déroulé de février à début mai 2023, a fait travailler les composantes qui seraient déployées en cas de conflit majeur, à travers quatre phases abordant différentes thématiques. Si d’un côté, la gendarmerie est intervenue dans le cadre de la sécurisation de la manœuvre globale, de l’autre, elle y a participé en tant qu’acteur. S’inscrivant dans le scénario global, elle a ainsi déployé ses savoir-faire spécifiques au cours des deux phases opérationnelles.

Tout est fondé sur les éléments de contexte fictifs suivants : Arnland, pays allié de la France, est attaqué par Mercure. La France s’engage alors dans le conflit, face à une puissance dite symétrique, déployant dans un premier temps l’échelon national d’urgence, puis prenant la tête de la coalition menée pour repousser cet ennemi.

La chaîne judiciaire de la gendarmerie en opérations extérieures

Au cours de la phase 4 d’Orion, le scénario se poursuit. Nous sommes le 2 mai 2023. Les forces mercuriennes sont repoussées par la coalition menée par la France, et le territoire d’Arnland est peu à peu reconquis. Mais cela fait plusieurs jours que des cas de disparition de personnes, sur des secteurs où l’ennemi est passé, parviennent aux oreilles des Forces de sécurité intérieure (FSI) locales. Ce matin-là, vers 5 h 30, un civil a découvert une partie d’un corps recouverte de terre et en informe aussitôt la police arnlandaise.

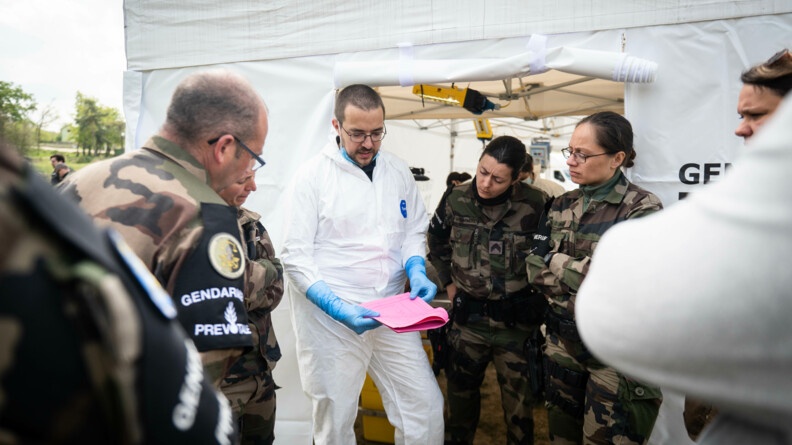

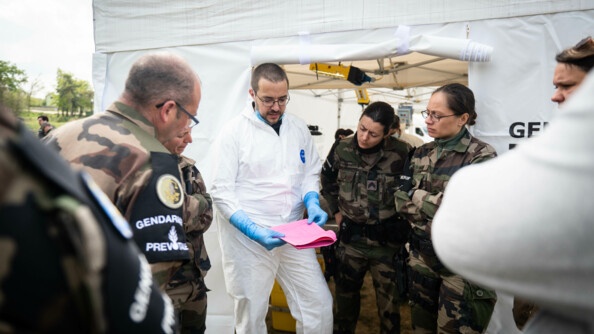

Celle-ci, qui n’est pas en mesure de traiter la scène de crime, contacte à son tour la force alliée et demande le concours des prévôts, qui sont immédiatement envoyés sur le site. Bien que le territoire ait été repris, le risque de la présence d’IED (Improvised Explosive Devices, ou engins explosifs improvisés), ou encore d’une nouvelle attaque ennemie rend les conditions de travail incertaines. Toutes les pistes sont envisageables quant à ce qui sera découvert sur ce site.

Le colonel Benoît Vallette, Conseiller gendarmerie (CONSGEND) et chef du détachement prévôtal d’exercice, déroule l’action de ses militaires lors de cet entraînement : « Les prévôts sont ici primo-intervenants. Dès leur arrivée, ils mettent en place le gel des lieux et sa sécurisation, comme tout enquêteur sur une scène de crime. Cette action est essentielle, car si dès le début, le nécessaire n’est pas fait, cela peut être préjudiciable à la suite de l’enquête. De plus, ils agissent en milieu hostile, sur un ancien théâtre de combat. Ils doivent donc travailler efficacement, mais aussi connaître le milieu militaire et les événements qui se sont produits. Parallèlement, ils font le lien en continu avec les chaînes militaire, judiciaire et de la gendarmerie, restant en appui des unités spécialisées qui vont être requises à l’ouverture de l’enquête. »

Projection de la section de recherches prévôtale

Au vu de la gravité des faits, la Section de recherches prévôtale (SRP) se projette sur place. À l’arrivée de ces enquêteurs, les prévôts leur rendent compte des éléments et des mesures prises lors des premières constatations. « La section de recherches prévôtale est compétente à l’étranger à chaque fois qu'un ressortissant du ministère des Armées ou un ayant droit est impliqué pénalement, comme auteur ou victime. Les brigades prévôtales déployées sur les théâtres traitent le contentieux de masse, mais dès lors qu'un fait dépasse leurs compétences techniques ou revêt une sensibilité particulière, la SRP est cosaisie, voire saisie en exclusivité », développe son chef, le lieutenant-colonel (LCL) Franck Roque.

Ici, nous sommes face à une découverte de cadavre, sans savoir à ce stade s’il y a une ou plusieurs victimes. Il s’agit désormais de préciser sa nationalité et de savoir s’il s’agit ou non d’un militaire. Ces premières investigations permettront d'orienter les recherches et de déterminer le cadre juridique approprié. « Pour établir cela, la SRP adresse une réquisition à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), qui se projette sur place, avec l’accord des magistrats locaux et français. Après le relevage des corps, la phase d'identification est entreprise par nos experts. Cette étape impose une coordination fine avec la SRP. Au final, les modes opératoires sont identiques à ceux des unités de gendarmerie sur le territoire national. En milieu dégradé, malgré des contraintes sécuritaires fortes et les élongations géographiques, tout est mis en œuvre pour identifier les victimes dans des délais maîtrisés, et pour renseigner les trois chaînes fonctionnelles auxquelles on doit rendre compte. Malgré ces difficultés, le travail judiciaire des prévôts respecte les standards de qualité, ajoute l’officier. Au niveau du cadre juridique, lorsque les critères de compétence ne sont pas pleinement réunis et que les FSI locales sollicitent notre aide, nous proposons la réalisation d'une « enquête-miroir ». Cette coopération judiciaire permet des échanges procéduraux sous certaines conditions. »

Mission prioritaire de la gendarmerie prévôtale, la police judiciaire aux armées s'inscrit dans la nécessité de trouver un équilibre entre les engagements opérationnels des Armées à l'étranger, qui doivent être protégés, et une bonne administration de la justice pour les faits relevant de son périmètre.

Intervention des experts de l’IRCGN

À la suite de la réquisition de la SRP, avec l’accord des magistrats locaux et français, l’IRCGN déploie l’Unité d’investigation et d’identification (UII) sur les lieux. Son travail d’excavation permet de découvrir qu’il s’agit en fait d’un charnier, où plusieurs corps sont enterrés.

Sur place, avec le matériel mobile projeté, les experts réalisent la fixation de la scène, le relevage des corps et l’identification des victimes.

« Afin de les identifier, on va s’appuyer sur les trois critères d’identification primaires que sont l’ADN, les empreintes digitales et la partie dentaire. Un des trois suffit pour identifier une personne, explique le lieutenant-colonel Thierry Dodier, chef de l’unité. On va ensuite faire correspondre les éléments post mortem recueillis avec les données ante mortem qui vont nous être transmises par la famille, ou encore avec les données médicales… Chaque corps ou élément de corps est identifié par un numéro unique qui nous permet de garantir la traçabilité tout au long de la chaîne d’identification. Les experts (médecin légiste, experts en odontologie, en empreintes digitales et en génétique) vont faire leur travail pour remplir nos différents formulaires de la manière la plus exhaustive possible. Ce sont des formulaires Interpol internationaux, reconnus et normés, où sont décrits différents éléments constatés sur un corps ou élément de corps. »

Le travail mené par cette chaîne d’identification permet de déterminer l’identité des victimes, leur nationalité, et donc la compétence ou non des services d’enquête français. Ici, ce sont des civils français.

En parallèle, les experts travaillent sur la recherche des causes de la mort afin de faciliter la suite pour les enquêteurs.

L’exercice se poursuit donc : les scientifiques de l’IRCGN mettent en lumière ce qui semble être un crime de guerre commis par Mercure. Fort de ces résultats et des comptes rendus des prévôts, la chaîne judiciaire requiert l’engagement de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH), qui va finalement prendre le relais de l’enquête.

Reprise de l’enquête par l’OCLCH

« Après la découverte d’un charnier et les examens réalisés par l’IRCGN, il s’avère qu’il y a une victime française qui ne prenait pas part au conflit, ce qui constitue une violation du droit international humanitaire, explique le lieutenant-colonel Thomas Dejonghe, chef de la division de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre. Le Parquet national anti-terroriste (PNAT), compétent pour ce type de faits, peut alors se saisir et saisir l’Office afin d’ouvrir une enquête de flagrance […]. L’objectif est de déterminer si ces exactions ont été commises dans le cadre du conflit, quelle était la chaîne de commandement des personnels militaires présents, quelles sont les responsabilités dans la mort de la victime française… » Les gendarmes doivent aussi se conformer aux impératifs qu’ils rencontrent dans ce cadre : « Ce genre d’intervention est particulier lors d’un conflit. Un protocole de sécurité est mis en place pour les déplacements, on est encadrés. Selon les faits, il est mieux de pouvoir intervenir au plus vite, mais le terrain va commander », poursuit l’officier. Cela implique aussi d’avoir l’autorisation de l’autorité judiciaire du pays de commission des faits, pour que les enquêteurs puissent mener les investigations sur place. Une fois l’ensemble réalisé, l’enquête se poursuit en France et, au besoin, sur le territoire concerné.

Un exercice réussi

« Le site est pris en compte par la prévôté dès l’arrivée des primo-intervenants, résume le colonel Pierre-Yves Bardy, à la Direction d’exercice (DIREX). La S.R. prévôtale est ensuite engagée sur le charnier, requérant l’IRCGN, puis l’OCLCH. C’est toute la chaîne qu’on travaille, en lien avec une protection mise en place par les forces armées des unités d’infanterie, les moyens du Génie pour appuyer l’extraction des corps, des NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) pour s’assurer qu’il n’y a pas d’IED sur le site, et toute la manœuvre de stratégie de communication qui va avoir une résonance internationale », précise-t-il, avant de conclure : « C’est un exercice crédible, avec très peu de convention de manœuvre, c’est-à-dire que l’on va tout jouer. L’objectif pédagogique est de travailler de manière technique et de bien comprendre tous les actes à mener en cas de découverte de charnier, en même temps que l’intégration avec les forces armées. »

Contacter la gendarmerie

Numéros d'urgence

Ces contenus peuvent vous intéresser

Chefs d’engin, opérateurs radio tireurs et pilotes : après quatre semaines de formation, ils se sont vu remettre leur brevet sur véhicule d’interve...

Le vendredi 12 avril 2024, une cérémonie a eu lieu au Groupement...

Article

Des jeunes gendarmes et policiers allemands à la découverte de la coopération transfrontalière

Installé à l’école de police de Lahr, en Allemagne, le...

Article

Aquapol Academy 2024 : renforcer la sécurité des voies navigables aux côtés des forces de police et de gendarmerie européennes

Les 3 et 4 avril 2024, à Strasbourg, s’est tenue l’Aquapol...

Article

Le déploiement de Starlink, un enjeu stratégique pour la gendarmerie de Guyane

En Guyane, les gendarmes œuvrent sur un territoire situé en Amérique...

Article