Tempête Alex : la gendarmerie résiliente face à la crise

- Par Antoine Faure

- Publié le 13 octobre 2020

Pour répondre rapidement et efficacement aux conséquences des intempéries survenues le 2 octobre, dans les Alpes-Maritimes, la gendarmerie nationale a déployé d’importants moyens. Témoignages de quelques acteurs, parmi tant d’autres, de cette gestion de crise exemplaire.

Dans la soirée et la nuit du vendredi 2 octobre, la tempête Alex s’est abattue sur le département des Alpes-Maritimes, provoquant des dégâts considérables dans les vallées de la Vésubie et de la Roya. Forte de son expérience en gestion de crise, la gendarmerie nationale a rapidement déployé un important dispositif opérationnel, afin de venir en aide aux populations sinistrées. 500 gendarmes ont été mobilisés chaque jour, dont une quinzaine de réservistes.

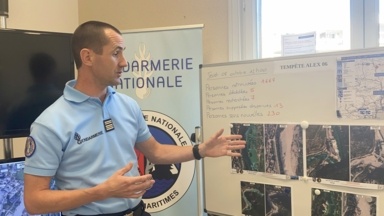

La gendarmerie a eu recours à de nombreux moyens spécialisés : le Centre de planification et de gestion de crise (CPGC), avec des cartographes SC2 (Système de cartographie de crise) pour modéliser le terrain, les hélicoptères des Forces aériennes de la gendarmerie (FAG), les Pelotons de gendarmerie de haute montagne (PGHM), les Brigades nautiques côtières (B.N.C.), armées de plongeurs, des équipes cynophiles, des télé-pilotes de drones, l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), ainsi que l’Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP).

Le colonel Nasser Boualam, commandant le Groupement de gendarmerie départementale (GGD) des Alpes-Maritimes, en charge du dispositif gendarmerie, analyse la gestion de cette crise.

En quoi cette crise a-t-elle été exceptionnelle?

« Cette crise a été extraordinaire à trois égards. Sur le plan climatique tout d’abord, avec un épisode exceptionnel, par sa soudaineté et son intensité. Conséquences de la tempête Alex, il est tombé, en une journée, l’équivalent de trois mois de pluie dans la vallée de la Vésubie, et le vent violent, jusqu'à 160 km/h, a freiné l’écoulement des eaux fluviales dans la Méditerranée, créant des crues importantes.

Une crise extraordinaire, ensuite, par la mobilisation de tous les moyens de la gendarmerie, depuis la brigade territoriale jusqu'au CPGC, en passant par la gendarmerie mobile, la Gendarmerie des transports aériens (GTA) de Nice, les moyens des PGHM, les hélicoptères des FAG ou le Lab ADN de l'IRCGN.

Extraordinaire, enfin, tant par la solidarité démontrée, à tous les niveaux, à l'égard de la population sinistrée, des collègues pompiers disparus et de la brigade de Saint-Martin-Vésubie, emportée par les eaux, que par les actes héroïques des gendarmes dans les territoires, à Tende ou à Saint-Martin-Vésubie par exemple. »

Comment a été organisé le dispositif et quels ont été les types de mission sur le terrain?

« Sous l'autorité du Préfet des Alpes-Maritimes et le commandement du groupement, le dispositif gendarmerie a été articulé à trois niveaux : un P.C. opératif intégré à la caserne Ausseur, à Nice, et deux P.C. tactiques avancés, implantés dans les deux vallées les plus impactées. En complément, il a fallu reconstituer des postes provisoires à Saint-Martin-Vésubie, où la brigade a été détruite, et à Tende, où elle était coupée du monde. Grâce au soutien des collectivités locales, nous avons pu disposer de locaux provisoires au sein du Musée des merveilles, à Tende, et de la Maison du parc du Mercantour, à Saint-Martin-Vésubie.

Il y a eu trois types de mission sur le terrain.

D’abord, le secours aux personnes, avec l'emploi en particulier des moyens des PGHM et de l'Unité de coordination technique montagne (UCTM), des FAG et des Brigades nautiques côtières (BNC) de la région. Il est important de noter que cette crise a vu se déployer le plus important pont aérien de ces dix dernières années, avec près de 25 hélicoptères des armées, de la gendarmerie, de la sécurité civile et du secteur privé. Progressivement, cette mission a basculé vers une mission de découverte des corps.

Ensuite, la sécurisation des mobilités et des territoires : d'une part, gestion des flux avec de fortes contraintes d'axes bloqués et d'ouvrages d'art détruits, la sécurisation des approvisionnements et l'escorte des convois du Génie ; d'autre part, la prévention des vols et cambriolages, avec des patrouilles anti-pillages dans les nombreux quartiers abandonnés à la hâte par la population sinistrée.

Enfin, le volet enquête, avec une double articulation : une cellule de huit gendarmes des Brigades de recherches (B.R.) du département, appuyée par la Section de recherches (S.R.) de Marseille et l'OCLAESP, dédiée aux disparitions inquiétantes de personnes, et une cellule de 22 experts de l'IRCGN, appuyée par le Lab mobile ADN, en charge de la délicate mission d'identification des corps. Cette dernière mission étant rendue d'autant plus ardue que les intempéries avaient dispersé sur le terrain près de 300 tombes des cimetières des vallées. »

Quels ont été les points clés dans la gestion de cette crise?

« Il y en a quatre. Tout d’abord, le maillage territorial a parfaitement joué son rôle. Les gendarmes ont été coupés du monde en même temps que les habitants des deux vallées, et ils ont ainsi pu assurer une présence sur le terrain en soutien de la population.

Ensuite, les réseaux Rubis et Montagne ont été les rares réseaux à fonctionner dans le Haut-pays niçois au moment des intempéries (seulement trois relais hors-service sur neuf). Cela nous a permis de structurer la manœuvre, et notamment de retrouver l’adjudant-chef Olivier Morales, porté disparu à Saint-Martin-Vésubie dans la soirée du 2 octobre. Le travail de la Section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces (SOLC) des Alpes-Maritimes, appuyée par la Région et le CPGC, a été, à cet égard, remarquable.

Troisièmement, la qualité du soutien intégré, qui a permis, en moins de 48 heures, d’avoir un dispositif consolidé, avec l’appui de la Région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, puis du CPGC. Une mention spéciale pour la qualité de la couverture médiatique, avec un soutien très efficace du SIRPAG et de la Région, qui a permis de détecter et de mettre en valeur les dispositifs et les actions des gendarmes sur le terrain.

Enfin, je terminerai par le plus important : l’homme. La résilience des gendarmes, et de leurs familles, qui ont accompli un travail extraordinaire sur le terrain, en prenant de nombreuses initiatives. Notre force humaine et notre capacité d'adaptation, c’est ce qui a fait la différence. La gestion de crise est dans l'ADN du gendarme et de notre système d'arme. »

Tempête Alex : le CPGC pour planifier et anticiper

Le lieutenant-colonel Julien Faugère est le chef de la section planification du Centre de planification...

Article

Tempête Alex : les PGHM pour appuyer techniquement l'action de la gendarmerie

Le lieutenant-colonel Lionel André est le conseiller technique Montagne auprès de la Direction...

Article

Tempête Alex : les FAG pour secourir et coordonner les vecteurs aériens

Le lieutenant-colonel Jean-Marie Demain, commandant du Groupement des forces aériennes de gendarmerie...

Article

Tempête Alex : la GTA pour faciliter la projection des moyens aériens

Le chef d’escadron (CEN) Marc Juin, commandant de la Compagnie de gendarmerie des transports aériens...

Article

Contacter la gendarmerie

Numéros d'urgence

Ces contenus peuvent vous intéresser

À quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les gendarmes inspectent les sites de la compétition

À l'approche de l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP)...

Article

La gendarmerie d’Île-de-France en ordre de bataille pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

À la manœuvre pour la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques,...

Article

Loir-et-Cher : les gendarmes en renfort des sites emblématiques du département

Chaque été, le département du Loir-et-Cher déploie ses...

Article

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : la gendarmerie conduit une manœuvre logistique inédite

Depuis deux ans, la gendarmerie prépare une manœuvre logistique inédite...

Article