Cold cases : retour vers le futur pour identifier les criminels

- Par capitaine Sophie Bernard

- Publié le 31 mai 2021

Inaugurée le 9 octobre 2020, la division cold cases, rebaptisée DIANE au printemps 2021, pour DIvision des Affaires Non Elucidées, a pris place au sein du Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN). Elle s’appuie sur des gendarmes issus de différentes spécialités du pôle pour étudier avec un œil neuf des procédures non élucidées particulièrement complexes. Elle consiste également à mettre à profit les dernières avancées d’analyse criminelle et scientifiques afin de tenter de les résoudre.

Les « disparues de l’A26 », la « petite martyre de l’A10 », plus récemment l’affaire « Maëlys » et celle d’ « Estelle Mouzin »… Autant d’histoires glaçantes restées sans réponse durant plusieurs années. À l’image de la fameuse série américaine, la gendarmerie nationale a souhaité faire en sorte que ces cold cases ne tombent pas dans l’oubli. Mais la comparaison s’arrête là.

Un collège d’experts dédié

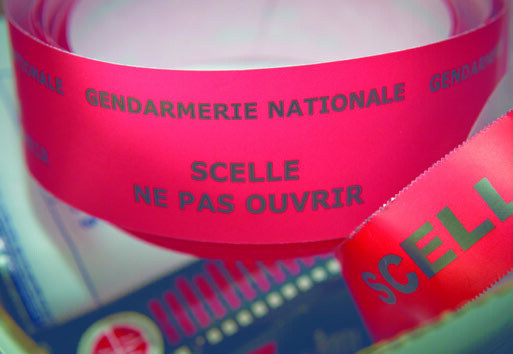

Inaugurée le 9 octobre dernier, la Division cold cases (DCC), rebaptisée DIANE au printemps 2021, pour DIvision des Affaires Non Elucidées, ne doit pas s’entendre comme une brigade criminelle dépoussiérant des archives, mais plutôt comme un collège d’experts pluridisciplinaire apportant un regard neuf. Elle fait appel aux enquêteurs de la Division atteintes aux personnes (DAP), aux analystes comportementaux du Département des sciences du comportement (DSC) et aux Analystes criminels (AnaCrim). À la lumière des dernières innovations scientifiques, ils peuvent également s’appuyer sur les 48 spécialités représentées au sein de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). La DIANE n’a aujourd’hui aucun équivalent en France, mais échange régulièrement sur le sujet avec des homologues étrangers (Pays-Bas, Angleterre, etc.). À l’origine de ces prouesses techniques, il y a avant tout un enjeu humain. Derrière chacune de ces affaires se trouvent en général des familles de victimes en attente de réponses, souvent soutenues par des associations ou des avocats spécialisés, mais aussi des criminels susceptibles de récidiver. Après avoir recensé environ 80 dossiers susceptibles d’être rouverts, la gendarmerie crée, en 2016, un Plateau d’investigation des affaires non résolues (PIANR). Mais c’est véritablement l’année suivante, dans le cadre de la cellule Ariane, que l’Institution confirme l’efficacité de sa méthode ! Regroupant des enquêteurs du PJGN et des Sections de recherches (S.R.) de Grenoble, Chambéry et Reims, cette structure voit le jour à la suite de la disparition de la petite Maëlys. Elle a vocation à centraliser toutes les informations liées à Nordhal Lelandais et à les analyser (soit 900 dossiers étudiés) pour retracer son parcours d’auteur. De là, des enseignements sont tirés et la DCC naît en 2020, basée sur certains grands principes : concentrer les moyens à travers une approche pluridisciplinaire, regroupant l’ensemble des composantes de la gendarmerie, porter un nouveau regard, sans refaire l’enquête mais en adoptant une culture du rapprochement, récupérer l’ensemble des archives et scellés, pour éventuellement analyser de l’ADN ou utiliser de nouvelles technologies. Mais si l’expertise de la DIANE et l’accélération du progrès scientifique permettent parfois d’envisager de nouvelles pistes, les gendarmes agissent avec prudence, pour éviter l’emballement médiatique et ne pas aggraver la charge émotionnelle des proches.

Une étude de faisabilité

La division peut proposer d’initiative la réouverture d’une affaire complexe non résolue ou sur demande d’une unité se trouvant dans l’impasse, à condition bien sûr que la procédure ne soit pas prescrite. Il s’agit le plus souvent d’homicides, mais tous les crimes d’atteintes aux personnes sont susceptibles d’entrer dans le champ. Que les faits soient récents ou remontent à plusieurs années, les enquêteurs commencent par se déplacer sur la scène de crime pour s’imprégner des lieux et récupérer au passage l’intégralité des scellés et de la procédure. Dans ces affaires particulièrement complexes, cela peut être l’équivalent d’un camion de déménagement ! De retour au PJGN, toutes les pièces du dossier sont numérisées afin d’être distribuées à l’ensemble des experts. Là, commence un véritable travail de fourmis, consistant à décortiquer tous les éléments afin d’évaluer le dossier. En effet, même si des années sont déjà passées, il s’agit de ne pas perdre plus de temps, ni de donner de faux espoirs aux proches sur une procédure qui, de fait, ne pourra aboutir faute d’élément. Le temps ayant fait son œuvre, il faut déjà s’assurer que le dossier est complet au niveau de la procédure et des scellés. La qualité des actes réalisés par les enquêteurs à l’époque des faits est déterminante pour l’enregistrement dans les bases de données. De même, les prélèvements et l’exploitation des scellés dépendront de leur état de conservation. En fonction du constat et des dernières innovations, le « Cocrim » (Coordinateur des Opérations CRIMinalistiques) proposera une stratégie cohérente, permettant de déterminer les traces qui peuvent être exploitées et ce, par ordre de priorité, afin de ne pas toutes les compromettre. Enfin, l’AnaCrim regarde si le dossier comporte des données spatio-temporelles suffisamment précises pour être analysées. Actuellement, quatorze procédures se trouvent ainsi en cours d’évaluation à la division et un recensement des cold cases se poursuit au sein des sections de recherches, en veillant notamment aux délais de prescription.

Explorer de nouvelles pistes

Dès lors qu’un dossier dispose de suffisamment d’éléments exploitables, la DIANE « recommence » l’enquête, en co-saisine avec l’unité d’origine et en lien avec le magistrat. Les enquêteurs de la DAP étudient toutes les pièces de procédure. Les données étant souvent bien trop nombreuses pour un cerveau humain, ils s’appuient sur les AnaCrim et leur logiciel Analyst’Note Book. Cet outil permet de prendre du recul et de mettre en concordance les différentes informations (individus, adresses, téléphones, événements, etc.). Il établit des schémas permettant de visualiser plus facilement l’ensemble des données et de les confronter. Sous le regard attentif d’un superviseur, deux analystes lisent minutieusement ces arborescences et échangent leurs idées pour éviter l’effet tunnel. De leur côté, avant même de se plonger dans les pistes envisagées, les analystes comportementaux se rendent sur la scène de crime pour comprendre la dynamique de l’auteur et recueillir des éléments objectifs : y avait-il un ou plusieurs auteurs ? Connaissait-il la victime ? Quel est son profil ? Puis, ils s’intéressent au dossier, nécessairement teinté, du schéma mental de l’auteur. Pour cela, ils évitent de le reprendre dans l’ordre chronologique, préférant le déconstruire en sous thèmes logiques : constatations, médico-légal, police technique et scientifique, auditions. Sur ce dernier volet, il s’agit de relire avec attention les dires de chacun au fil des années. Le temps peut être un allié pour eux, car les liens entre les différents protagonistes ont pu évoluer et les langues se délier ! À l’issue, sur la base de ces différentes analyses, un rapport est établi pour proposer aux enquêteurs de nouvelles hypothèses de travail. En parallèle de ces nouvelles réflexions, le Cocrim aura déterminé les scellés à faire exploiter utilement par l’IRCGN, notamment s’il y a eu des avancées scientifiques depuis les faits. C’est souvent le cas en matière d’expertise génétique : un ADN peut, en effet, dorénavant être extrait de simples cellules présentes dans une empreinte digitale. Une recherche par parentèle peut également être effectuée : si un individu n’apparaît pas dans les fichiers, peut-être qu’un membre de sa famille y est néanmoins inscrit !

Échec et mat

Lorsque l’auteur finit par être identifié, la partie d’échec peut commencer, et c’est le plus malin qui gagne ! Là encore, toutes les compétences de la DIANE permettent de venir en appui de l’unité saisie à l’origine. Les analystes comportementaux aident les enquêteurs à bien cerner la personnalité de l’auteur et son crime. De là, ils établissent une stratégie de garde à vue, pour que le dialogue soit fluide et permette de recueillir un maximum d’informations, voire des aveux. Pour mener à bien les auditions lors de la garde à vue, les enquêteurs de la DAP se mettent en doublon avec ceux de l’unité locale, afin de faire le trait d’union entre les deux phases d’enquête. Enfin, à la lumière des dires de l’individu et des nombreuses données analysées, il s’agira éventuellement de reprendre tout son parcours de vie, afin de s’assurer que d’autres crimes n’ont pas été perpétrés !

Contacter la gendarmerie

Numéros d'urgence

Ces contenus peuvent vous intéresser

La gendarmerie participe à un exercice d’interopérabilité des systèmes de communication

Un exercice d’interopérabilité s’est déroulé...

Article

En mission de lutte contre l’orpaillage illégal avec les gendarmes et les Forces armées en Guyane

En février 2024, Gendinfo a pu suivre et récolter les impressions...

Article

Chefs d’engin, opérateurs radio tireurs et pilotes : après quatre semaines de formation, ils se sont vu remettre leur brevet sur véhicule d’interve...

Le vendredi 12 avril 2024, une cérémonie a eu lieu au Groupement...

Article

Des jeunes gendarmes et policiers allemands à la découverte de la coopération transfrontalière

Installé à l’école de police de Lahr, en Allemagne, le...

Article