À Pierrefitte-Nestalas, le plus ancien PGHM des Pyrénées fête ses 60 ans

- Par Lieutenante Floriane Hours

- Publié le 29 juin 2022

Vendredi 24 juin 2022, avec une petite année de retard, le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas a fêté ses 60 ans. L'occasion d'un flash-back sur son histoire.

C’est un jour de fête pour le PGHM de Pierrefitte-Nestalas. Après avoir dû repousser son anniversaire prévu en 2021, c’est vendredi 24 juin 2022, avec une petite année de retard, que ce peloton de gendarmerie de haute montagne a fêté ses 60 ans. À cette occasion, plus de 300 invités ont assisté à des démonstrations de secours en hélicoptère, participé à des activités (escalade, parcours sur corde, tombola…) et partagé des moments d’échanges et de convivialité avec les militaires. Parmi les convives, étaient présents le commandant de région, le préfet, le député-sénateur, de nombreux élus locaux, des habitants, les gendarmes des PGHM alentours, mais aussi des anciens de l'unité ainsi que leurs familles. Des personnes qui ont vu s’écrire, au fil des événements, l’histoire de cette unité, et à travers elle, la grande évolution des PGHM, de leur création à aujourd’hui.

Création du GSPHM : des secouristes parachutistes

En 1958, dans le massif du Mont-Blanc, deux alpinistes, Jean Vincendon et François Henry, sont victimes d’un dramatique accident. Plusieurs équipes sont engagées pour les secourir. Sans succès. Les deux jeunes Français sont retrouvés morts quelques jours plus tard. À la suite de cet événement, qui met en lumière la difficile organisation des services de secours, le premier Groupe Spécialisé de Haute Montagne (GSHM - ancêtre du PGHM) est créé à Chamonix. Trois ans plus tard, le 10 août 1961, alors que deux autres unités de ce type voient le jour dans les Alpes (à Grenoble et Briançon), la toute première est créée dans les Pyrénées, à Argelès-Gazost, qui deviendra par la suite le PGHM de Pierrefitte-Nestalas. Si ses missions sont les mêmes que celles dévolues aux GSHM alpins, un point essentiel les différencie : le mode d’intervention des secouristes. Celui-ci s’effectue ici non pas à pied, mais par parachutage, conférant ainsi à cette unité le nom de GSPHM, ou Groupe Spécialisé Parachutiste de Haute Montagne. « À la création du GSPHM, il fut décidé qu’on irait faire les secours en parachutant les secouristes, parce qu’il y avait, à Tarbes et à Pau, une unité para. Pendant quelques années, le secours s'est donc fait comme ça. »

Cette spécificité, décrite par l’actuel commandant du PGHM de Pierrefitte-Nestalas, le chef d’escadron Jean-Marc Bougy, ne sera partagée par aucune autre unité de montagne et disparaîtra progressivement à partir de 1963, date de l’arrivée du tout premier hélicoptère, l’Alouette II. « Dès 1963, la section aérienne de gendarmerie de Toulouse a détaché un équipage d’une alouette II sur le secteur de Laloubère, lors de chaque saison estivale et hivernale. Le détachement hélico est ensuite devenu permanent à Laloubère à partir du 23 juillet 1970. C’est à compter de ce moment-là que tout va changer. »

« L’ère moderne » : la professionnalisation du PGHM

Avec l’arrivée de l’Alouette II, suivie, en 1971, de l’Alouette III, le GSPHM d'Argelès-Gazost va entrer dans ce que l’actuel commandant du P.G. nomme « l’ère moderne ». Alors que le parachutage des gendarmes secouristes est progressivement abandonné, les processus de travail et la formation vont être en partie repensés. En mars 1970, un accident aux aiguilles d’Ansabère (au cours duquel l’hélicoptère ne sera d’aucune utilité, NDLR) démontre l’importance d’appuyer le volet technique par la tactique. Ainsi, les formations sont renforcées et le nombre de diplômes de guide de haute montagne augmente. Au même moment, la structure de l’unité est également repensée, avec l’idée d’intégrer un médecin au sein des équipes de secouristes. « Cette évolution ne s'est pas faite dans la facilité, parce que, la place dans un hélicoptère étant comptée, l'intégration d'un médecin impliquait la suppression d'un secouriste. Mais malgré tout, l’intérêt de la victime primant, à partir de 1973, des médecins ont intégré les secours en montagne », indique l'officier. Cette même année, est mise en place l’alternance entre la CRS montagne, déjà présente sur le massif, et le GSPHM. Les deux unités montagne vont ainsi se partager les semaines. Impaires pour la CRS, paires pour le GSPHM. Un système encore en place aujourd’hui. Dans les années 70, un autre outil révolutionne le secours en montagne : le treuil. Disponible sur les Alouettes III, il permet aux unités d’intervenir en moins de vingt minutes sur les secours, de remonter la victime et de repartir immédiatement en direction de l’hôpital. Un gain de temps considérable pour les victimes et les secouristes.

Treize ans après sa création, l’unité a changé de visage. Pour marquer cette professionnalisation, en 1974, le GSPHM déménage et devient, à l’image des autres unités montagne des Alpes : un PGHM, celui de Pierrefitte-Nestalas. Le temps des gendarmes secouristes parachutistes est révolu.

2003 : une année pivot pour le PGHM

Après la phase de professionnalisation, l’unité entre, dans les années 2000, dans une phase de modernisation, impulsée par l’arrivée d’un tout nouvel outil : l’hélicoptère EC-145. « Ces hélicoptères nous ont permis d'avoir beaucoup plus d’emport, une plus grande puissance moteur, donc une plus grande rapidité, des câbles de treuil beaucoup plus long (90 m, NDLR). Dès lors, on a pu accéder plus vite à des endroits où on ne pouvait pas aller treuiller auparavant. On va également pouvoir embarquer, en plus du pilote et du mécanicien, une équipe de secouristes complète, avec un médecin, tout en pouvant récupérer une ou deux victimes pour les transporter dans un temps record vers les hôpitaux. »

Dans cette dynamique vertueuse, les formations, tout comme la technique, évoluent. Les gendarmes, formés au CNISAG (Centre National d’Instruction de Ski et d’Alpinisme de la Gendarmerie, situé à Chamonix), se perfectionnent et passent en parallèle de nombreux autres diplômes d’État. Au cours de cette même période, les effectifs, mieux formés et mieux équipés, font face à un afflux de plus en plus important de pratiquants de la montagne, dans cette zone qui compte parmi les plus hauts sommets des Pyrénées, à l’image du Vignemale, point culminant du massif, à 3 298 m d’altitude.

Des montagnes aussi belles que dangereuses. Ainsi, de 1978 à 2016, de nombreux accidents viennent endeuiller le PGHM de Pierrefitte-Nestalas. Des pertes qui, loin de fragiliser l’unité, vont à l’inverse renforcer l’esprit de corps et l’engagement de ses militaires. Des gendarmes aujourd’hui unis, au sein d'une unité particulièrement soudée. « Nous avons en pointe trois ou quatre anciens, qui possèdent une vraie connaissance du massif, au milieu, un groupe de personnels à haute compétence d’encadrement et, enfin, derrière les plus jeunes, qui préparent des diplômes d’État et qui apportent une émulation terrible au sein de l’équipe. Nous avons réussi à créer une osmose, en laissant sa place à chacun et, aujourd’hui, nous sommes fiers de cette équipe du PGHM de Pierrefitte. »

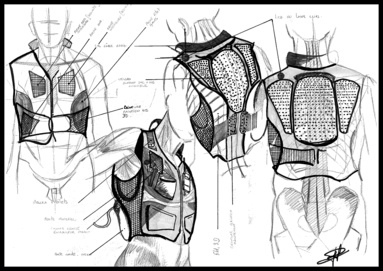

L'innovation adaptée à la montagne

Les gendarmes des unités spécialisées montagne rivalisent d'ingéniosité...

Article

Une aventure de pyrénéiste

Pour maintenir et renforcer cet engagement, cet esprit de corps et ce haut niveau de technicité dans le secours à personnes et l’investigation en milieu montagneux, les gendarmes du PGHM, comme leurs prédécesseurs, continuent de faire évoluer leur unité. Pour cela, ils peuvent compter sur les nombreuses innovations développées ces dernières années (interface LÉZARD, Gendloc, jumelles à vision nocturne), mais aussi sur leurs partenariats opérationnels, noués avec le PGHM voisin de Bagnères-de-Luchon, situé dans le département de la Haute-Garonne, avec la CRS montagne (depuis 1973) et, plus récemment, avec les unités de la Guardia Civil montagna (PGHM espagnol) de Jaca, de Pantiscosa et de Boltaña, situées à quelques kilomètres de l’autre côté de la frontière. « Nous avons d'excellents rapports avec nos camarades des unités de secours en montagne. La coopération est très simple. Si nous sommes débordés et que les secours continuent d'affluer, on peut très bien faire appel à eux sur la ligne frontière, pour qu’ils viennent nous renforcer et nous aider à extraire des victimes, et inversement. »

Des partenariats et une alternance qui, au vu de la densité de l’activité, sont particulièrement appréciés par l’unité, qui réalise chaque année plus de 300 interventions. « On assiste depuis de nombreuses années à la démocratisation croissante des activités en montagne et parallèlement à l'augmentation des sollicitations des secours. Quand je suis arrivé il y a huit ans, on faisait à peu près 200 à 210 secours à l’année. L’an dernier, on en a réalisé 320. En huit ans, l'activité a donc augmenté de 30 %. »

Une activité dense, révélatrice de l’intérêt des montagnards, touristes et randonneurs pour ce territoire qui a toujours su séduire. En 1792 déjà, avec la première ascension du Vignemale, puis en 1825, avec l’escalade du Balaïtous. Des sommets et un environnement qui ont forgé l’identité du PGHM. « Cette histoire est née parce que dans les Alpes, il y a l’alpinisme, et dans les Pyrénées, il y a le pyrénéisme. C’est la même histoire. À l’époque, des pionniers ont tenté de faire l'ascension des plus hauts sommets, et derrière chaque conquête, il peut y avoir un accident, et derrière les accidents, il y a toujours des hommes pour répondre présent », explique le chef d'escadron Bougy, avant de conclure : « c'estla pratique de la montagne par les habitants et la conquête de ces sommets par les pyrénéistes qui ont écrit l’histoire du PGHM. »

Contacter la gendarmerie

Numéros d'urgence

Ces contenus peuvent vous intéresser

Des renforts étrangers aux côtés des forces de sécurité intérieure françaises pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Alors que les Jeux Olympiques viennent de débuter, les forces de gendarmerie...

Article

À quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les gendarmes inspectent les sites de la compétition

À l'approche de l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP)...

Article

La gendarmerie d’Île-de-France en ordre de bataille pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

À la manœuvre pour la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques,...

Article

Loir-et-Cher : les gendarmes en renfort des sites emblématiques du département

Chaque été, le département du Loir-et-Cher déploie ses...

Article