La montagne n’a pas livré tous ses secrets

- Par l'aspirante Noémie Carlus

- Publié le 21 mars 2016

Huit ans après le crash du Malabar Princess en 1950 sur le massif du Mont-Blanc, les unités de secours en montagne sont créées. Ce drame a connu un rebondissement en 2013.

Le 9 septembre 2013, un jeune alpiniste pousse les portes de la gendarmerie de Bourg-Saint-Maurice (73) pour y déposer une boîte métallique contenant rubis, émeraudes et saphirs trouvés sur le glacier des Bossons, en Haute-Savoie (74). Face à lui, les gendarmes, étonnés, font rapidement le rapprochement entre cette découverte et les différents accidents survenus sur le massif du Mont-Blanc, notamment celui du crash du Malabar Princess en 1950. Huit ans après ce drame, les unités de secours en montagne sont créées.

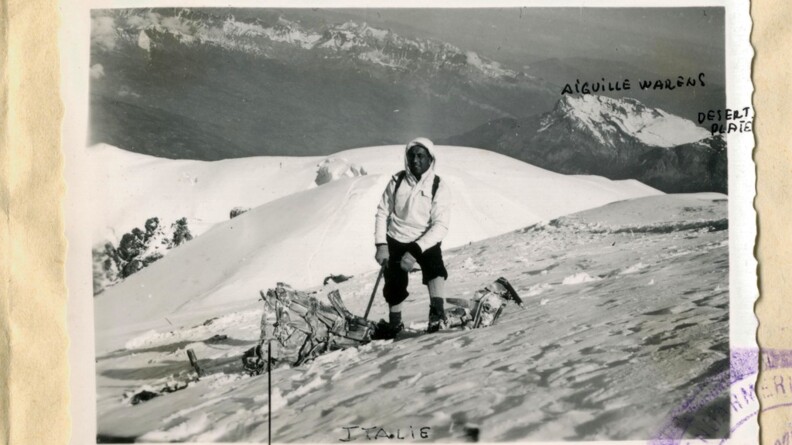

Chargé d’assurer la liaison Bombay-Le-Caire-Genève-Londres, l'avion d'Air India, le Malabar Princess, transporte trente-neuf passagers et six membres d’équipage. Venant du sud, il heurte les pentes du Mont-Blanc, le 2 novembre 1950.

Malgré le mauvais temps qui sévit sur le massif des Alpes, les opérations de sauvetage s’organisent. Trois jours après l'accident, un avion suisse repère des débris aux alentours des rochers de la Tournette, à 4 677 mètres d’altitude.

À Chamonix (74), la brigade de gendarmerie est engagée. Les premières observations révèlent qu’aucun passager n’a survécu. Pour effectuer les constatations, identifier les victimes et rechercher les documents transportés par l’appareil accidenté, la compagnie des guides, l'école nationale de ski et l'école militaire de haute montagne sont mobilisées. Néanmoins, malgré l’investissement des différentes formations, l’enquête, qui ne s’achève qu’à la fin de l’année 1951, n’élucidera jamais les causes du crash. Aujourd’hui encore, le glacier des Bossons, dans sa lente reptation, continue de rendre les débris de cet accident.

À la suite des différentes tragédies survenues en montagne, et pour apporter une réponse adaptée à ce milieu particulier, l’organisation du secours prend une nouvelle orientation. La circulaire ministérielle du 21 août 1958, dite « Loi Montagne », crée des unités spécialisées dans l’assistance et le secours aux victimes.

Cette dernière précise que, sous la direction des préfets de département, les pelotons de gendarmerie montagne et les compagnies républicaines de sécurité sont chargés de la mission de secours en milieu montagnard. Le premier de ces centres est installé à Chamonix. Au fil des années, la modernisation et la diversité des moyens ont permis aux gendarmes des unités montagne d’améliorer leur capacité d’intervention.

Contacter la gendarmerie

Numéros d'urgence

Ces contenus peuvent vous intéresser

À quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les gendarmes inspectent les sites de la compétition

À l'approche de l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP)...

Article

La gendarmerie d’Île-de-France en ordre de bataille pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

À la manœuvre pour la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques,...

Article

Loir-et-Cher : les gendarmes en renfort des sites emblématiques du département

Chaque été, le département du Loir-et-Cher déploie ses...

Article

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : la gendarmerie conduit une manœuvre logistique inédite

Depuis deux ans, la gendarmerie prépare une manœuvre logistique inédite...

Article