La gendarmerie des Antilles à travers l’Histoire

- Par le commandant Benoît Haberbusch

- Publié le 13 mai 2016

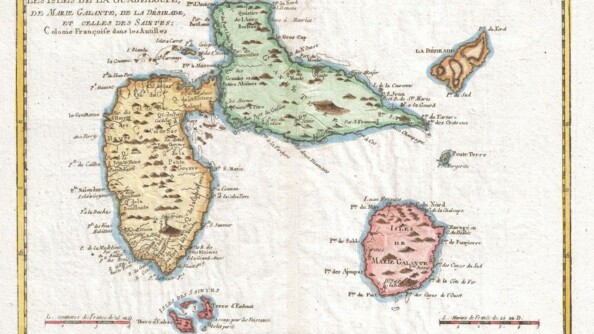

Implantée en Guadeloupe et à la Martinique dès le XVIIIe siècle, la gendarmerie a tissé un lien ancien avec ces îles des Antilles qui représentent la France dans les Caraïbes.

En 1763, la Guadeloupe et la Martinique reçoivent chacune une compagnie de maréchaussée par ordre de « Sa Majesté ». Mais, deux ans plus tard, celle de Martinique, jugée trop onéreuse, est supprimée. Celle de Guadeloupe subit le même sort en 1766 car « l’intention de Sa Majesté est que toutes les parties d’administration soient uniformes dans les îles du Vent ». La gendarmerie ne revient aux Antilles qu’au début du XIXe siècle.

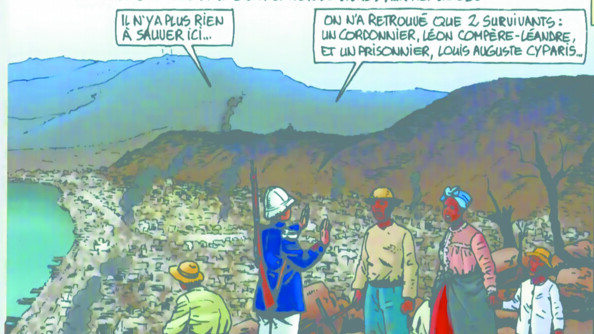

Le 8 mai 1902, l’éruption de la montagne Pelée entraîne, comme à Pompéi, la destruction de la ville de Saint-Pierre et la disparition de ses 30 000 habitants. Le lieutenant Maire, les gendarmes des trois brigades de la ville et leur famille font partie des victimes. En août 1902, trois autres éruptions font 1 000 morts supplémentaires. À Morne-Rouge, on retrouve les corps du brigadier Mellot et de ses quatre gendarmes à côté de leurs chevaux sellés et bridés.

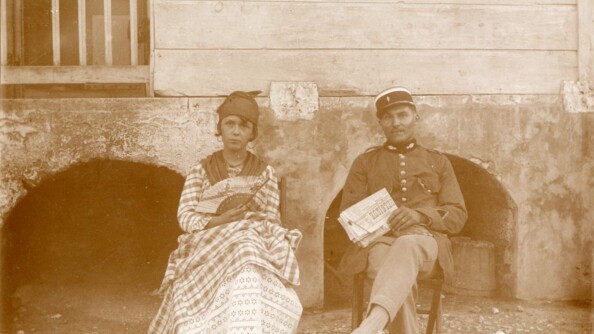

Dès l’ancien Régime, la maréchaussée recrute dans ses rangs des personnels descendants d’anciens esclaves affranchis. Au cours du XIXe siècle, les gendarmes servant aux Antilles sont essentiellement d’origine européenne, venant en majorité de métropole. L’abolition de l’esclavage en 1848, puis, l’accession à la citoyenneté des habitants noirs des Antilles françaises ouvrent l’accès à la carrière de gendarmes.

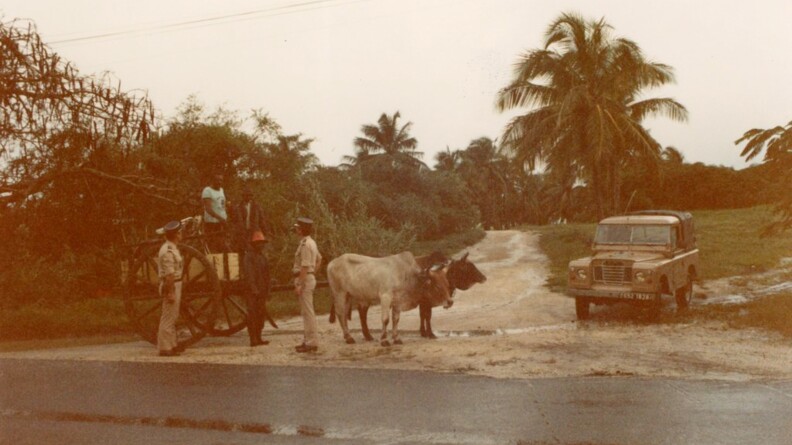

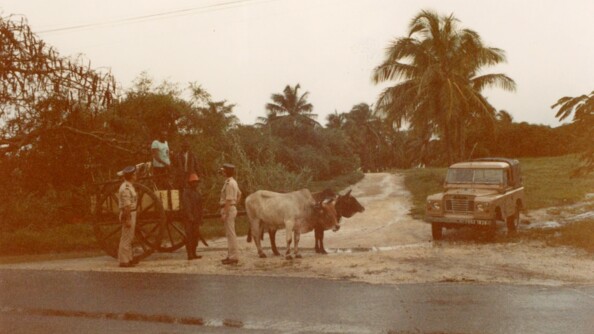

Après 1946, la gendarmerie d’outre-mer se substitue à la gendarmerie coloniale en Guadeloupe et à la Martinique, devenues des Départements d’outre-mer (Dom). Son organisation et ses missions se calquent sur le modèle métropolitain, même si plusieurs particularités subsistent du fait de la localisation géographique (cyclones réguliers), du trafic de stupéfiants et de l’immigration clandestine liés aux autres îles des Caraïbes.

En 1950, les gendarmeries de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane sont rassemblées au sein d’un détachement, puis d’un groupement en 1957, qui devient une légion le 1er octobre 1959. Ce vaste ensemble, dont l’étendue dépasse les 2 000 km du Nord au Sud, reçoit un insigne arborant un serpent et une mangouste pour évoquer la Martinique, la caravelle de Christophe Colomb pour la Guadeloupe et un Amérindien sur fond sinople pour la Guyane. Le 1er septembre 1999, la dissolution de la légion Antilles-Guyane entraîne la création de trois Commandements de gendarmerie (Comgend) autonomes.

Contacter la gendarmerie

Numéros d'urgence

Ces contenus peuvent vous intéresser

À quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les gendarmes inspectent les sites de la compétition

À l'approche de l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP)...

Article

La gendarmerie d’Île-de-France en ordre de bataille pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

À la manœuvre pour la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques,...

Article

Loir-et-Cher : les gendarmes en renfort des sites emblématiques du département

Chaque été, le département du Loir-et-Cher déploie ses...

Article

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : la gendarmerie conduit une manœuvre logistique inédite

Depuis deux ans, la gendarmerie prépare une manœuvre logistique inédite...

Article